中国摄影家协会副主席雍和《除了目击,还有味道》主题讲座3月10曰上午8:30分开讲

时间:2019-03-05 09:42 来源:未知 作者:管理员 点击: 次

时间:3月10曰上午8:30分

地点:徐州嘉利宾馆4楼嘉华堂

相关资料:

雍和

1956年出生于上海,著名摄影家、摄影记者,现任上海报业集团图片中心图片总监,中国摄影家协会副主席,中国摄影家协会新闻纪实摄影委员会主任。多次出任国际、国内摄影评比的评选委员。

大学快毕业的时候,我曾在《新民晚报》摄影部实习了两个月。

那时,我刚知道雍和,时常听人说起,说他是晚报的首席摄影记者,喜欢喝咖啡。按照我的想象,一个拍了近三十年照片的摄影记者,理应是个大多时间待在办公室里分配任务,只有在重要场合才会端起相机的江湖传奇。然而,我却很少在办公室里见过他,反倒是在跑些社会新闻时,有很多次在现场巧遇雍和。雍和有时会给我些提点,之后便拍自己的东西去了。那时有关雍和本人的记忆,仅限于此。

不过,对于雍和拍过照片的记忆,我相信许多上海人都会有。那或许是90年代《青年报》上豆腐干大小的一张社会新闻照片,也可能是他近些年在《新民晚报》上的专栏“快门快语”。过去三十年间,雍和坚持记录上海,记录这座城市的巨变。那些在当时看来还属日常的新闻照片在经过时间洗礼后,成了上海人的集体城市影像记忆。

我总觉得,雍和身上有一种理应在他这个年纪已经消失的东西,一种罕见的对于最初理想的坚持。在这次采访开始前,我问雍和,照你的资历,完全可以坐坐办公室,喝喝咖啡,为什么还一直在外面跑?

雍和喝了口咖啡,说:

人各有志,我就是想拍照。

【对现实没关系的,我是不会选的】

吴栋:我一直想知道,你在《新民晚报》里除了拍照,自己会做编辑工作么?

雍和:不做,我只拍照片,最多自己的照片稍微有点梳理,或是一个栏目我自己编,我以前在《新民晚报》有个栏目叫“快门快语”,我做的很认真,编辑就比较省力。基本是我一手做掉。一个礼拜一次,一张照片,一篇文字,500字左右,后面越写越短。因为我发觉,现在人节奏快了,不太要看很长的文字了。人家比较能接受这样节奏地把事情说清楚。我主要是顾着这个栏目,自己拍。虽然只要一张照片,但我要拍很多。

吴栋:你选的都是这个礼拜的事情么?

雍和:不一定,但基本上是这个礼拜拍的,最多上个礼拜,不可能把一两个月前的照片拿过来,也不是昨天拍的新闻性很强的那种。是我觉得这个议题,在最近一段时间是人家所关心的事情,或是我觉得在这个时空背景下特别有意义的。对现实没关系的,我是不会选的。因为这是大众媒体嘛,不是专业刊物。我还是要从受众方面去考虑。

吴栋:一般摄影记者都需要及时发稿,你何时开始不用及时发表照片的?

雍和:我从来没有急吼吼过。除非是指派性的工作,要对得起一份工资,我要拍好发表,这是很及时的。但一般来说,我都是选择拍自己有兴趣的东西。这些我就无所谓报纸上发不发表。不求一时嘛。

吴栋:这种照片会怎么处理?

雍和:有很多机会,很早还没有网络的时候,我就与国外关系很密切,比如港台的中文报刊、路透社、Getty。我向外发稿在上海是很早的,90年代初就开始弄稿子了。那时国内很少有人向外发稿,要靠邮寄,蛮烦的,邮局像专门审查你一样。他们都要看过才能寄。

吴栋:那时你就受到国外的影响,现在看来,你觉得哪些影响是给你有帮助的?哪些又是应该舍弃的?

雍和:我其实一上来是很看重它给我什么点。举个例子,黄浦江上的大桥要奠基了,他们信息有时比我们还灵通,我们只有报纸登了才知道。一开始我会把某一个很具体的信息当回事,时间一长,具体的点不重要,怎么选择那个点很重要。他选择这个是把它放在浦东改革开放里,是浦东开放要造桥。它给我一个思考问题的方式,我觉得这个受益最大。不过他们也有些信息,我觉得是西方误读了中国,有些事情中国很早就有了,但他们是第一次听说,觉得是新鲜事,向我约稿。我稿子还会继续给他们,但我不把它当回事,因为有思路在的话,我知道什么重要,什么不重要。所以到后面,他们指令的活越来越少了,更依赖你提供信息给他们,因为我在上海。

【现在信息多了,好像是泛滥了,但真正有观点的信息少了】

吴栋:你当时是拍完照片回来整理,还是项目制的工作方式?

雍和:这是有点变化的。我在《青年报》的时候很忙,一方面要做摄影部主任的管理工作,另一方面我自己要拍片。拍片要给《青年报》、《生活周刊》供稿子,那时不太可能有时间保证你去拍一个专题。好处是,你比一般人要多很多信息。特别是九十年代,上海正是飞跃的时候,每天会出现许多新的东西,也有许多东西一夜之间消失了,你会来不及拍。那时是那种散点式的,蛮难静下心来盯着一个专题,像挖井一样挖下去。这片土地太广了,你就算广种薄收也不得了。九十年代初我也拍过专题,那时工作比较轻松,我用20分钟就可以完成一个礼拜的工作量,有时间拍自己的专题。但到了《青年报》以后,就没有时间去拍。我觉得如果把我收到的很多信息抛弃掉,而去深挖一口井,有点舍近求远。艺术家可能挖一口井比较好,我从来没把自己定位为艺术家,我在大众媒体里做,不能说为大众拍,但至少是给大众看的,不能太象牙塔。但我也不反对专题,只是因为结合自己的工作与生活半径来讲,我的半径可能比别人大得多,为什么要把这丢掉呢?我觉得这没意思。但我现在因为不跑日常新闻了,会盯着几个我有兴趣的东西。以前我是不太可能这样去做。

吴栋:是不是因为当时拍的人少,你可以传达各方面的信息。现在获取图片更容易了,更适合集中一个点深挖,可以这么说么?

雍和:其实信息继续需要,但信息都是碎片化的,你一天接触的可能是非洲的,或是中南海里的,真正有用的,你还是会认真读。但它们往往会被埋没掉。从我个人经验来讲,比如谁的博客好,我就会盯着他的博客看。他有他的公信力,我从他那里获得信息。现在信息多了,好像是泛滥了,但真正有观点的信息少了。观众获得信息的同时,还要看你是怎么解读这个信息的,这其实对拍摄者的要求更高了。因为以前图片稀缺,你只要拍清楚,传达出去,使命就完成了,但现在传输便当太多了,你看我以前要跑邮局,现在我马上就可以传到全世界任何一个角落,竞争的标准不一样了,你要有观点。现在如果讲猎奇,很难做到了。八十年代,中国人连西藏是怎样的都不知道,现在不要说国外了,非洲、北极、南极都了解了,还有哪块村庄有人没去过?你要靠猎奇那些从没被人看到过的新闻来活,太难了,可能一辈子只碰到一次两次而已。你要从大家都看到的东西里去提炼,去解读,这才是你区别于别人,别人需要你的地方。现在,特别是针对公共议题去发表看法的并不多。照片其实是可以对一件事物发表议论的。

吴栋:我记得你说过,像失火这种新闻,今天这里失火了,明天那里失火了。这种每天发生的对你来说就没有吸引力。你对现实的敏感,是怎么开始有的?

雍和:一点点来的,不是一下看几本书豁然开朗的。可能有几件比较大的事。88年挺重要的,88年之前我也玩光影,那时我也经历了两个阶段。先是83年左右,那时的标杆是港澳台沙龙啊,国外资讯很少,你看到的所谓国外就是港澳台这些。这个到一定时候就会厌倦,也不是别的思潮给我的冲击,就是我自己觉得,多拍就那么回事。光影只要天好,有景,曝光正确,有什么难的,那时自己有点不满足。后来,因为我喜欢写诗,写一些朦胧的、比较有象征意义的诗,拍的照片是有点象征意义的,一眼看不清楚的,我会赋予这个影像许多意义。像有一张叫《默默的燃烧》。87年我到西藏去拍了许多照片,也是类似这样的。我不追求很具体的故事或情节,只是追求某一个影像和我心里想的契合,形式与以前拍沙龙完美的东西有点相悖。87年我参加过一个“上海七个记者联展”,我在记者里算小字辈的,别人都是比我大十岁二十岁的老记者了,一人大概展二十张照片吧,在老的上海美术馆里展出。展出时,我拿的二十张照片与其他六个人完全不同。他们是很叙事、很传统的新闻照片。我的二十张照片都是比较朦胧的,一眼看不透,好像要琢磨一下,有点哲理的。当时没有新锐这个词,但实际就和现在的新锐差不多。你可以想象一下。这样的照片在这样的氛围里会很强烈。

吴栋:你拍的时候对这个意义清楚么?还是你也是朦胧的?

雍和:讲穿有点故弄玄虚,显得我好像更高级,有思想,有哲学意味,有符号性,有点象征意义在里面。我赋予它更多思想的东西,有很多我自己都吃不准。我甚至写过一句话:当你在我的照片面前,看的时间越长,越不明白,我的审美价值越高。潜台词就是不要你看懂。我有段时间是这样的,不过后来厌倦了。

【因为现实给你的刺激太大了,一会儿辣一会儿甜的,你怎么会对现实没想法?】

吴栋:我总想如果你没有做新闻摄影,纪实摄影,会不会最后成了个观念艺术家?

雍和:照现在看来不太会,我是在现实里起伏不定的人,从小生活在一个比较好的家庭,17岁一下子下乡,那时林彪不是讲等于是劳改嘛,我在农场九年,这九年做了许多很苦的工作。在里面有段时间混得很好,也有段时间混得很差。我结交过许多好朋友,有的当了大官,也有的被枪毙了,三教九流都有,我在现实里看到很多种可能。我自身也是,一会儿日子很好,一会儿很苦,还做过卖票员。假使这样的一个人,对现实还没有看法,那真是太糊涂了。你必定对现实是有想法的,因为现实给你的刺激太大了,一会儿辣一会儿甜的,你怎么会对现实没想法?从我个人经历来说,我可能对现实是比较感兴趣的。像我以前,在农场里就开始写诗了,为什么写诗?苦闷嘛。那时写诗又不时髦,我只有一个发泄的地方,其实那时我是很颓废的,我就把它们埋在诗里,借这种来表达。所以,我是对现实有想法有痛感的人,发泄只能写诗,拍照一上来玩的是沙龙,后面我想通过拍照来抒发自己,所以到一定时间又不满足了。可以直接讲出来为什么不讲出来?88年有个国际摄影周,是TIME,美国联系图片社,国家地理杂志,法新社到北京办的一个新闻摄影周,同年荷赛第一次在中国办展览,这给我有点刺激的,让我觉得照片也可以这样拍。以前没网络,你不知道外面照片是怎么拍的。后来韩少功办了本杂志叫《海南纪实》,也是对现实很冲撞的,我给他们提供了大量的照片。那时你会觉得拍照很有趣,你发表一方面有稿费,更重要看的人不是几个摄影朋友,可能是大学里的老师,你的父母亲你的邻居,可能是工人也可能是医生,不是喜欢摄影的人都会对你的照片发表看法。这会刺激你,你会有成就感。

吴栋:你觉得你自己的哪一段是最有成就感的?

雍和:都有一点,理智地想,每一段都有它的合理性,比如最早我拍有点沙龙性的,你不能说它完全不好,它也训练了我对光影的敏感性,对构图的讲究,对影调的追求。现在我不说,因为它成了我的本能了,我也考虑影调,但我不会在现场花很多时间考虑这个。就像学自行车要转弯,开始是硬转,一旦会了,该转弯自然就转了。你也不能说你在学自行车的时候多蠢,都是这样过来的。

吴栋:等于说,你骑车要骑到哪里去就是要拍什么。把握龙头就是训练。

雍和:目标是很重要的,你究竟要去哪很重要。过程可能是很开心的,也可能是比较寂寞孤单的,甚至是痛苦的。一条路你可能以为是直通的,但现实是很弯曲的,你不能说弯路是不好的,弯路可能给你带来些别的,认识些朋友,他们又给你一些新思路。以前我会觉得冤枉,但回过头来看,我觉得一切存在都是合理的,但是有个前提,你要会反思。像我在农场九年,浪费青春么?17岁到26岁,最宝贵的时间,我在农村种田,你说我浪费么?相当一段时间,我觉得是浪费的。但我现在看看,它锻炼了我的坚韧不拔,还有就是和人打交道。我们连队四五百人,二十四小时在一起。你和同事最多接触八个小时吧,八小时之后你和他们没什么关系,除非是很好的朋友,你是很独立的。我们没有隐私,永远在集体中,任何事情你都要考虑到别人,观察别人。这点你在书本上学不到。虽然我可能花的时间太多了,但上帝这样安排肯定有它的道理。我在农村割稻子,那里田宽50公尺,长700多公尺,你知道头在那,要花多少时间?你不要管它,只要认准目标,一点点割,总有一天会割到。这是培养你毅力的。但你不能割歪掉,否则就割到沟里去了,认准目标慢慢割,但不能停下来。一切痛苦,一切败弱,哪天你能翻身了,这些不好的东西,都会成为你的财富。但假如你没有反思能力,就永远是你沉重的包袱。我觉得农场里的九年就是我财富的一部分。

【纪实摄影的黄金时代,在中国会过去的,就像GDP经济发展速度一样】

吴栋:你目标也很明确,做了三十几年,有没有厌倦过?

雍和:没有,我觉得做不完,东西太多。

吴栋:因为你拍的东西本来就是根据外界变化而变化的。

雍和:对,我刚才说我厌倦过两次,因为那有个模式,找不到突破。它的突破是有极限的,上海拍不行,我要去浙江拍,浙江拍没劲了,去西藏拍,寻找新的景来填充自己。后来拍莫名其妙的照片,我觉得很有趣,让我把自己和别人区分开来,显得不一样,获得很多掌声,但到一定程度又是一个瓶颈,好像我自己的话也没说透,有很多故弄玄虚,只是别人说好,好什么?也是莫名。正好碰到另外一些机会,普雷基、韩少功、接触国外。现在国外新闻纪实走得也很艰难,一个是它以前的高峰过了,社会动荡期也到了。其实任何现象不是一小批先锋的人想出来的,是社会推出来的,绝对是这样。我相信,纪实摄影的黄金时代,在中国会过去的,就像GDP经济发展速度,以前都是两位数的,现在保8保7都危险,都是这样。经济体量大了,速度会越来越慢,这是全世界国家发展的趋势,中国不可能例外,没冲突,没有戏剧性,平稳了,就难拍了。

吴栋:你如果做展览,也不会放在美术馆。

雍和:我也有私心,如果要我放美术馆,我也想的,弄得很纯粹很艺术,有什么不好,而且现在这个社会,艺术很吃香的。但我们国家,摄影现在最大的问题,我觉得是艺术和新闻纪实不分。

吴栋:你心里的线在哪?

雍和:我举个例子,欧洲搞新闻的人搞新闻,搞艺术的还是搞艺术。我们这里许多搞艺术的中坚力量是一批记者,我觉得这不对的。他们是觉得记者做不下去了,我不是说他本人的问题,还有环境的问题。现在会出现这种怪现象,有些记者拿的是新闻传媒的工资,心里惦记做的是艺术照片。可能是我的想法比较传统吧,我觉得搞艺术就是搞艺术,搞新闻就是搞新闻。

吴栋:但说实话,现在摄影记者的生存环境不如以前好了,如今拍纪实如何才能突破才能生存?

雍和:好照片还是卖得出价格,但不是走进画廊,你可以卖给好的纸媒或是网站,当然不能和艺术品比,但它是个可以经常进行的活动。不管什么时代,好的产品还是能够销售出去,它的关键是要有种不可取代性,不能和别人同质。我可以说好照片并没有泛滥,别人还是愿意用好的价钱买你照片。

吴栋:你会给你的家人拍照么?我看你说你一开始是帮你太太拍。

雍和:拍得少。她觉得我不帮她动脑筋拍了,她要你把她拍得漂亮点,皮肤白一点。我越到后面想拍出她有意思的一面,很多瞬间我都觉得很灵的,但她要温文尔雅的,所以到后面她就不要我拍了。

【有些东西会变,需要与时俱进;有些东西却永存,需要坚守不移】

吴栋:腾讯最近推出了“谷雨——腾讯非虚构作品创作支持计划”,分文字、纪录片、纪实摄影三个单元,针对尚未启动或正在创作中的选题,扶持优秀的非虚构创作者。就摄影这块而言,因为现在国内国外也有一些摄影基金,您认为如何做好一个摄影基金,有哪些注意事项和建议?

雍和:我对摄影基金,了解不多,因为我的经历中没有这种经验。但我想,“谷雨”摄影基金是一个认可,是一种标准,他主张什么,支持什么,影响到的应该不只是几个人,而是一批人,最起码关系到一段历史的图像留存。除非你做的就没影响,别人乎略不计。

吴栋:“谷雨计划”摄影单元中将非虚构的概念界定为纪实摄影,您觉得现在我们说的纪实摄影相较以往说的纪实摄影在范围和表现手法上有哪些不同?

雍和:“不虚美,不隐恶”,我想司马迁那时就坚守的实录原则,对今天的纪实摄影,并不过时!有些东西会变,需要与时俱进;有些东西却永存,需要坚守不移。

吴栋:我们希望看到能够深刻反映中国当下社会现实问题与症候的作品,对正在创作纪实摄影的摄影师有哪些要说的话?

雍和:我认为纪实摄影,说到底,一是以自己独到的角度,记录社会现状和变化;二是用图像(也与文字或其他搭配)工具,来表达对社会、对人对事的观察和看法。纪实摄影,不应该是孤芳自赏的象牙塔,也不是雕虫小技的竞技场。做一个勤奋的记录,是最起码的要求,我以为一个真正做纪实摄影的人,应该是有独立思考,对这个世界、社会、时代有看法,他的志向不仅仅拍照片留存,更要通过不同途径传播他的观察和思想,微言大义,进而影响或推动社会的进步。是忠实的文书,也是敏锐的哨兵;是摄影家,也是战士,纪实摄影不能回避担当……

相关推荐

- 徐州市摄影家协会工作总结大会隆重召开

玉兔呈祥辞旧岁,金龙献瑞迎新春。在2024年新春佳节即将来临之际,徐...

- 徐州市摄影家协会文艺惠民活动走进朱庄社区

近日,徐州市摄影家协会联合鼓楼区文联、摄协、书协在鼓楼区朱庄社区成功举办“我们的...

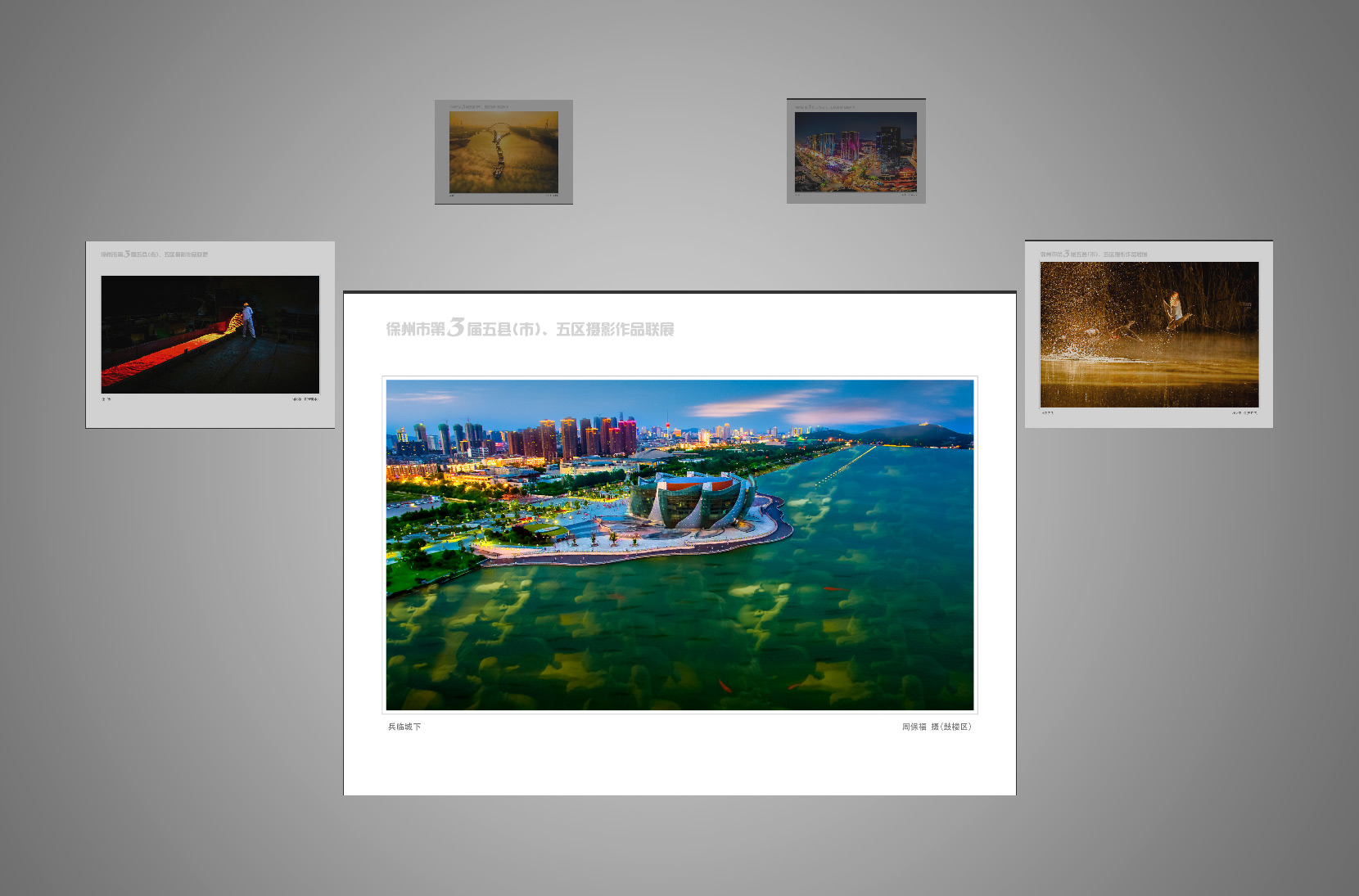

- 第三届徐州市五县(市)、五区摄影联展在沛县开幕

在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之...

- 2024“回龙窝•四季”影像艺术展再次亮相徐州城墙博物馆

玉兔欢歌辞旧岁,金龙起舞迎新春。2024年元旦假日,由徐州市摄影家协...

- “美丽徐州我的家”摄影展(赛)今天与大家见面

由中共徐州市委宣传部、江苏省摄影家协会、徐州市文学艺术界联合会共同...

- 乐享四季景 生态云龙湖”全国摄影作品展征稿

截稿时间:2023年10月30日云龙湖旅游景区位于江苏省徐州市区西南部,距离市中...

-

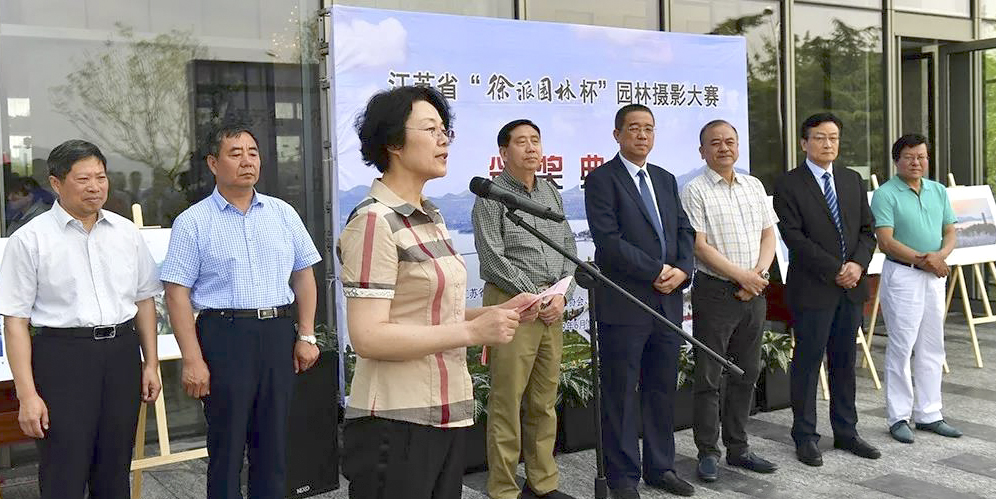

“徐派园林杯”江苏省园林摄影大赛征稿启事022018-03

“徐派园林杯”江苏省园林摄影大赛征稿启事022018-03 -

来自新疆的问候——赵磊新疆摄影展开幕072018-07

来自新疆的问候——赵磊新疆摄影展开幕072018-07 -

征稿|2018“醉美云龙” --全国摄影大展022018-09

征稿|2018“醉美云龙” --全国摄影大展022018-09 -

徐州泉山森林自然保护区摄影大赛征稿042018-12

徐州泉山森林自然保护区摄影大赛征稿042018-12 -

希夏邦马峰探秘直播-唐凤中202018-04

希夏邦马峰探秘直播-唐凤中202018-04 -

江苏省“徐派园林杯”摄影大赛圆满落幕122019-06

江苏省“徐派园林杯”摄影大赛圆满落幕122019-06 -

“盛唐家园杯”大美唐店摄影大赛征稿启事092019-05

“盛唐家园杯”大美唐店摄影大赛征稿启事092019-05 -

徐州市摄影家协会2018年总结表彰大会隆重召开162019-01

徐州市摄影家协会2018年总结表彰大会隆重召开162019-01 -

徐州市摄影家协会关于举办“三个最美”系列摄影展的征稿启示112020-04

徐州市摄影家协会关于举办“三个最美”系列摄影展的征稿启示112020-04 -

征集 | 2018“黄河故道 湿地房湾”全国摄影作品展242018-07

征集 | 2018“黄河故道 湿地房湾”全国摄影作品展242018-07

-

文联大讲堂 —— 29届全国摄影展、19届国际摄影展学习研讨会顺利召开142024-09

文联大讲堂 —— 29届全国摄影展、19届国际摄影展学习研讨会顺利召开142024-09 -

2024年上半年度徐州市摄影家协会新会员批复通知092024-09

2024年上半年度徐州市摄影家协会新会员批复通知092024-09 -

摄影展讯:徐州市五县(市)、五区摄影联展巡回展(鼓楼站)即将开展042024-09

摄影展讯:徐州市五县(市)、五区摄影联展巡回展(鼓楼站)即将开展042024-09 -

徐州市摄影家协会工作总结大会隆重召开062024-02

徐州市摄影家协会工作总结大会隆重召开062024-02 -

徐州市摄影家协会文艺惠民活动走进朱庄社区242024-01

徐州市摄影家协会文艺惠民活动走进朱庄社区242024-01 -

第三届徐州市五县(市)、五区摄影联展在沛县开幕082024-01

第三届徐州市五县(市)、五区摄影联展在沛县开幕082024-01 -

2024“回龙窝•四季”影像艺术展再次亮相徐州城墙博物馆022024-01

2024“回龙窝•四季”影像艺术展再次亮相徐州城墙博物馆022024-01 -

“美丽徐州我的家”摄影展(赛)今天与大家见面042023-12

“美丽徐州我的家”摄影展(赛)今天与大家见面042023-12 -

乐享四季景 生态云龙湖”全国摄影作品展征稿192023-10

乐享四季景 生态云龙湖”全国摄影作品展征稿192023-10 -

“美丽徐州我的家”摄影展(赛)拟入选作品公示252023-09

“美丽徐州我的家”摄影展(赛)拟入选作品公示252023-09